10月16—18日,中国电机工程学会电力防灾减灾专业委员会2025年学术年会在四川成都召开,会议由中国电机工程学会电力防灾减灾专业委员会主办,四川大学、南方电网科学研究院有限责任公司、电网防灾减灾全国重点实验室承办,四川省电机工程学会等单位协办。中国工程院院士、电力防灾减灾专委会主任委员李立浧,中国科学院外籍院士陈德亮,中国地震搜救中心主任侯建盛,中国电机工程学会秘书长胡锐,四川大学电气工程学院院长肖先勇以及来自电网公司、应急管理部、高等院校、气象部门、设计单位、设备制造企业等机构的专家、学者共190余人参加会议。

会议开幕式由中国工程院院士、电力防灾减灾专委会主任委员李立浧主持。

李立浧院士在致辞中向各位领导、专家学者的到来表示热烈欢迎。他指出,我国一直重视防灾减灾,习近平总书记的相关理念和要求为电力防灾减灾提供重要指导。新型电力系统发展下,新能源发电特性使极端气候时电力供应挑战增大,提出新需求。电力防灾减灾是系统工程,需多部门协作。专委会作为交流平台,未来将深入研究多个方向,研发新装备,增强电网韧性,保障电力安全。

胡锐秘书长指出,电力电网安全关乎国家能源安全,电力防灾减灾技术是关键支撑。近年来,极端天气频发,严重威胁我国电力系统稳定运行。当前,全面贯彻总体国家安全观为电力防灾减灾科技创新带来机遇,但也面临气候变化、新型电力系统建设等挑战。本次年会以“筑牢电力防灾减灾科技防线,提升台风地震风险精准应对能力” 为主题,聚焦气象、地震地质等前沿方向。学会代表希望与会者分享成果、交流经验,助力新型电力系统建设。

侯建盛主任致辞指出电力作为国民经济的关键支撑,其安全稳定至关重要。我国自然条件复杂,地震、台风等灾害频发,电力设施易受损、供应常中断,积石山地震中电力保障需求更凸显抢修复电的迫切。当下,科技为电力防灾减灾提供强力支撑,多项创新技术有效解决抢修难题。与会者期待以此次会议为起点,深化科技与工程实践融合,推动电力防灾减灾工作深层次突破,共同筑牢电力安全“生命线”。

四川大学电气工程学院院长肖先勇教授代表承办单位致辞,对年会的召开表示热烈祝贺,并向与会院士、专家表示诚挚欢迎,并对各位专家长期以来对川大电气的支持表示衷心感谢。四川大学作为国家部署在西部的综合性“双一流”大学,文理工医学科完备,有多个国家级科研平台,是科创与人才培育重地。电气工程学院依托行业,聚焦国家战略,在新型能源电力系统等领域取得了突出成绩和系列成果,为国家能源电力科技自立自强和人才自主培养做出了重要贡献。期望借此次会议获得院士专家指导,加强交流合作,凝聚力量,为我国及全球能源电力安全、防灾减灾做出更大贡献,预祝会议圆满成功。

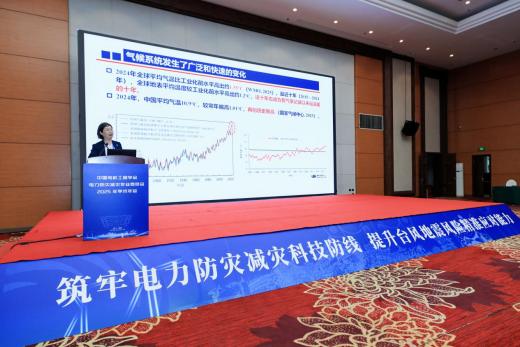

会议学术交流环节,国际著名气候学家、中国科学院外籍院士陈德亮做了主题为“气候变化加剧森林火灾风险”的主旨报告,中国气象局国家气候中心主任巢清尘做了主题为“构建气候韧性的电力系统”的主旨报告,中国地震局地震预测研究所所长邵志刚做了主题为“地震预报预警技术及实践”的主旨报告,南方电网公司技术总监马辉(张富春代讲)做了主题为“南方电网防台风减灾实践”的主旨报告,电网防灾减灾全国重点实验室主任陆佳政做了主题为“锂电池储能安全技术”的主旨报告,四川大学电气工程学院莫思特做了主题为“雅下水电工程外送通道规划、建设和运行安全需考虑的地质灾害问题”的主旨报告。

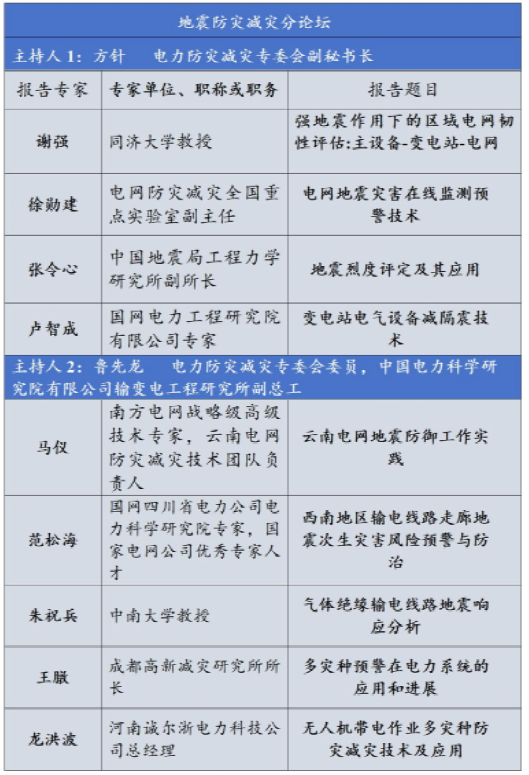

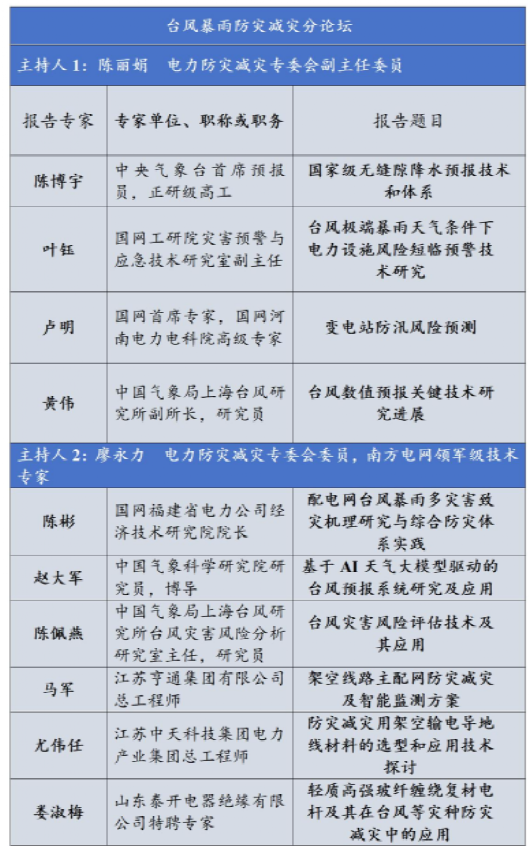

本次会议设置了两个分论坛,即“地震防灾减灾分论坛”和“台风暴雨防灾减灾分论坛”。两个专题的主持人、报告专家及其主题如下表所示。

在电力防灾减灾专业委员会2025年学术年会期间,“电力防灾减灾企业风采展播”活动同步开展,成为大会学术交流之外的重要亮点。展播聚焦台风暴雨、地震等典型电力灾害场景的抢险救灾需求,集中呈现了行业内领军企业在防灾减灾技术研发、产品创新与工程实践方面的最新成果,为参会嘉宾搭建了企业技术实力展示与行业交流合作的桥梁。

会议还安排代表赴成都高新减灾研究所开展了为期半天的技术考察,直观地感受到该研究所在灾害预警领域的创新实力与技术沉淀,深入了解了成都高新减灾研究所先进的多灾种监测预警技术、地震预警系统研发成果、无人机部署监测设备应用及其与电力系统防灾减灾需求的深度融合技术,切实体会到其技术成果在提升电网应对地震、山洪、滑坡等灾害能力方面的重要价值与实践意义。

本次会议准备期间,四川大学电气工程学院组织了以莫思特老师为组长,刘念、李碧雄为副组长,张江、张俊鹏、涂海燕、彭飞为组员的会议筹备小组,保证了会议的顺利进行。会议围绕大会主题“筑牢电力防灾减灾科技防线,提升台风地震风险精准应对能力”,共同探讨和交流了近年来我国电力防灾减灾领域在台风暴雨防御、地震灾害应对、多灾种预警、储能安全、输电线路防护等方面的科技成果,在凝聚行业共识、促进产学研用协同、推动电力防灾减灾技术创新应用、助力电网安全高质量发展等方面发挥了积极的推动作用,为我国电力防灾减灾技术的持续突破探索了新路径、注入了新活力。